Шина SPACEAGE: новая концепция построения авионики

Особенности электроники в традиционных сигнальных шинах

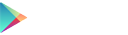

Рис. 1. Классическая архитектура C&DH

Сигнальные шины на космических аппаратах, выполненные с использованием традиционного подхода, имеют следующие особенности в области электроники:

- Форм-фактор традиционный и/или Eurocard (обычно 6U или 3U): односторонние или двухсторонние печатные платы.

- Печатная плата, параллельная основной и расположенная на задней панели (технология взята из коммерческой отрасли).

- Некоторые специальные сигналы добавлены в стандартный набор, что затрудняет их взаимозаменяемость.

- Все карты обмениваются данными с CPU/Hub через полудуплексный интерфейс, по одному пакету данных единовременно.

- Локализация неисправности труднодостижима из-за общих шины схемы питания и шины сигналов.

- Нет ЭМИ-изоляции между платами.

Особенности соединений в традиционных сигнальных шинах

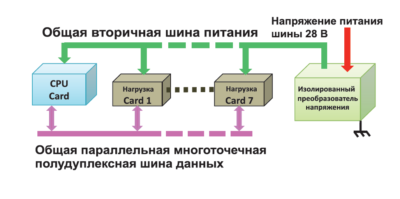

Разъемы и соединители в традиционных сигнальных шинах имеют следующие особенности:

- Сотни контактов:

- требуется большое усилие для соединения/разъединения разъемов;

- наборные разъемы не паяются (низкая надежность при вибрации).

- Отсутствие согласованности сопротивлений:

- сложность взаимодействия на высоких скоростях приема-передачи.

- Сложное выравнивание и крепление.

Рис. 2. Разъемы и соединители, используемые при построении традиционных шин

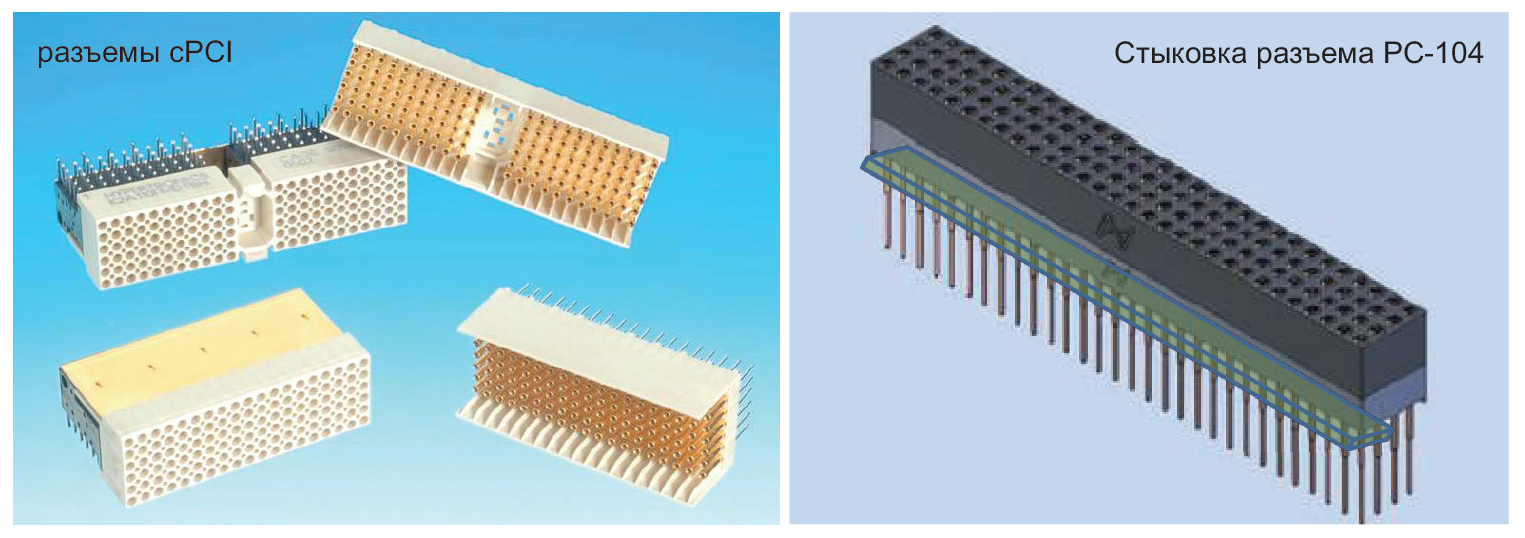

Механические особенности традиционных сигнальных шин

Сигнальные шины, выполненные с использованием традиционного подхода, имеют следующие механические особенности:

- Своеобразный дизайн корпуса с лицевой панелью с интегрированной картой:

- только одна сторона доступна для пользовательских разъемов.

- Замки для блокировки карты и пути отвода тепла:

- сложный осмотр установленных карт: может быть вовсе невыполним;

- возможность повреждения верхнего слоя контактов при установке: срез мелких металлических частиц, которые потом попадают в окружающее пространство.

- Фиксированное расстояние между картами:

- проблемы с высокими компонентами или двусторонними платами.

Рис. 3. Клиновой замок и расположение печатной платы в традиционном решении

Квалификация традиционных сигнальных шин

Сигнальные шины, выполненные с использованием традиционного подхода, имеют следующие квалификационные особенности:

- Несовместимость карт от разных производителей:

- требуется тщательный контроль инженерной части;

- использование данного недостатка поставщиками для привязки к своим продуктам;

- иногда необходима глубокая модернизация и редизайн, чтобы соответствовать всем используемым картам.

- Модули, встроенные в корпус, проходят только функциональные испытания:

- карты поставляются непроверенными от поставщиков: требуется дополнительное тестирование (ЭМИ/ЭМС, тепловое, вибрационное).

Цели создания нового решения

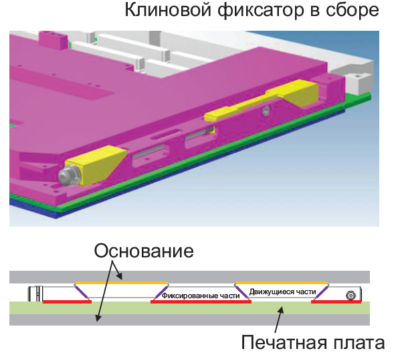

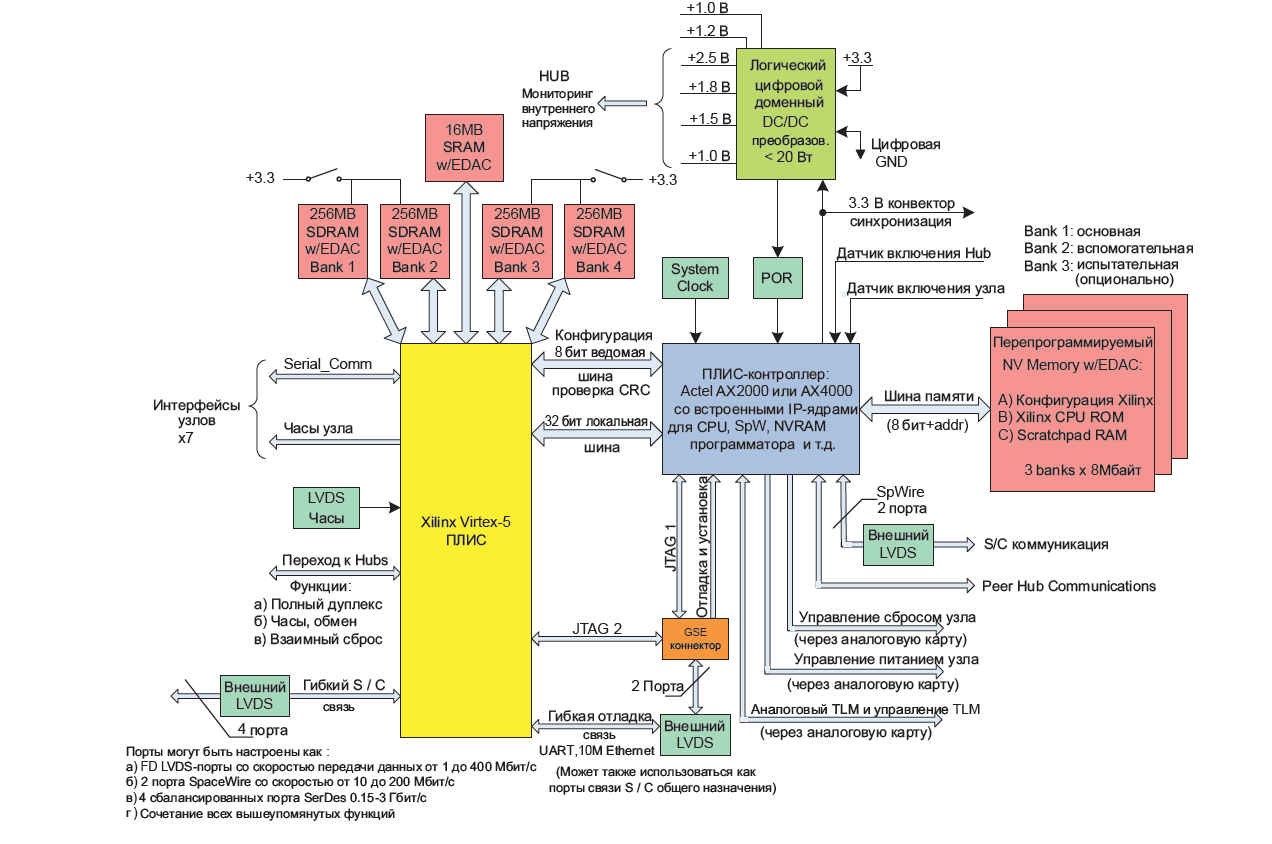

Рис. 4. Архитектура шины SpaceAGE

Создание новой концепции построения сигнальной шины обусловлено следующими факторами:

- Разработать архитектуру, подходящую для 90% космических миссий.

- Сократить расходы на разработку систем:

- снизить единовременные затраты на проектирование (NRE);

- стандартизировать электрические и механические интерфейсы.

- Упростить электрические интерфейсы, приняв:

- последовательный коммуникационный интерфейс:

- устранить механические допуски между разъемами,

- повысить надежность системы за счет уменьшения количества передаваемых сигналов;

- работу систем от одного уровня напряжения:

- более высокое напряжение для уменьшения величин тока и устранения проблем с запасом напряжения;

- создание набора часто используемых сигналов;

- архитектуру организации связи — «звезда»:

- общий или центральный модуль — HUB (концентратор),

- периферийный или пользовательский модуль — NODE (узел).

- последовательный коммуникационный интерфейс:

- Упростить механическую часть, приняв:

- модульную концепцию с возможностью изменения длины слотов:

- каждая печатная плата содержит свою часть механического шасси,

- улучшение теплового дизайна — устраняет клиновые замки,

- квалифицирует модули согласно требованиям ЭМИ/ЭМС и теплоотдачи,

- значительно снижает допуски для механической части.

Основные системные требования

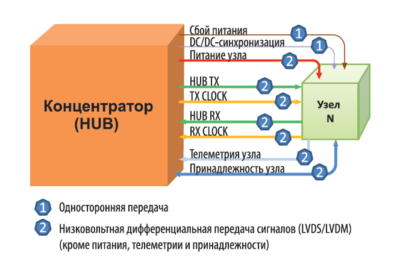

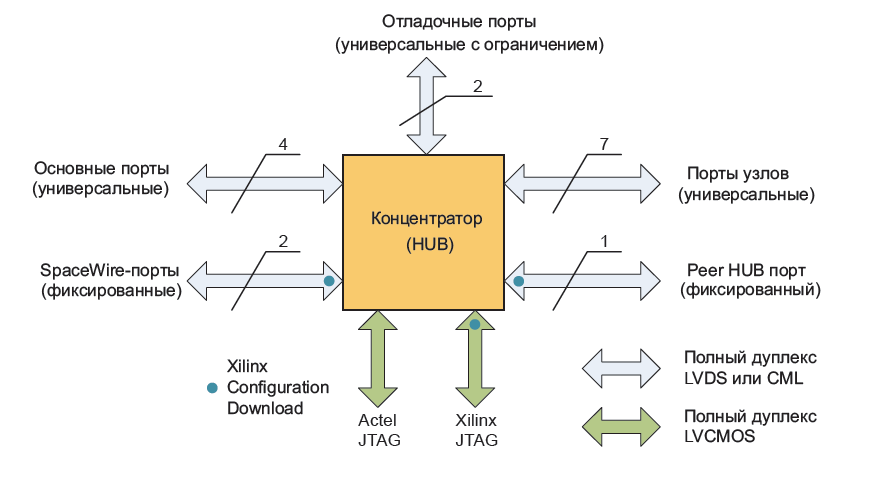

Рис. 5. Соединение узла (Node) и концентратора (Hub)

Основные системные требования, выдвигаемые концепцией использования новой шины:

- Высокоскоростные каналы связи:

- совместимость с высокоскоростным (гигабитным) последовательным протоколом.

- Распределение мощности.

- Надежность:

- изоляция между модулями;

- поддержка схем резервирования.

- Простота реализации:

- минимальные требования совместимости;

- простые предопределенные интерфейсы.

- Простота расширения:

- до семи модулей NODE (узлов) на одной шине (всего восемь или девять модулей, включая модули HUB);

- как минимум одна сторона зарезервирована для пользовательских разъемов.

Предлагаемая архитектура шины SpaceAGE

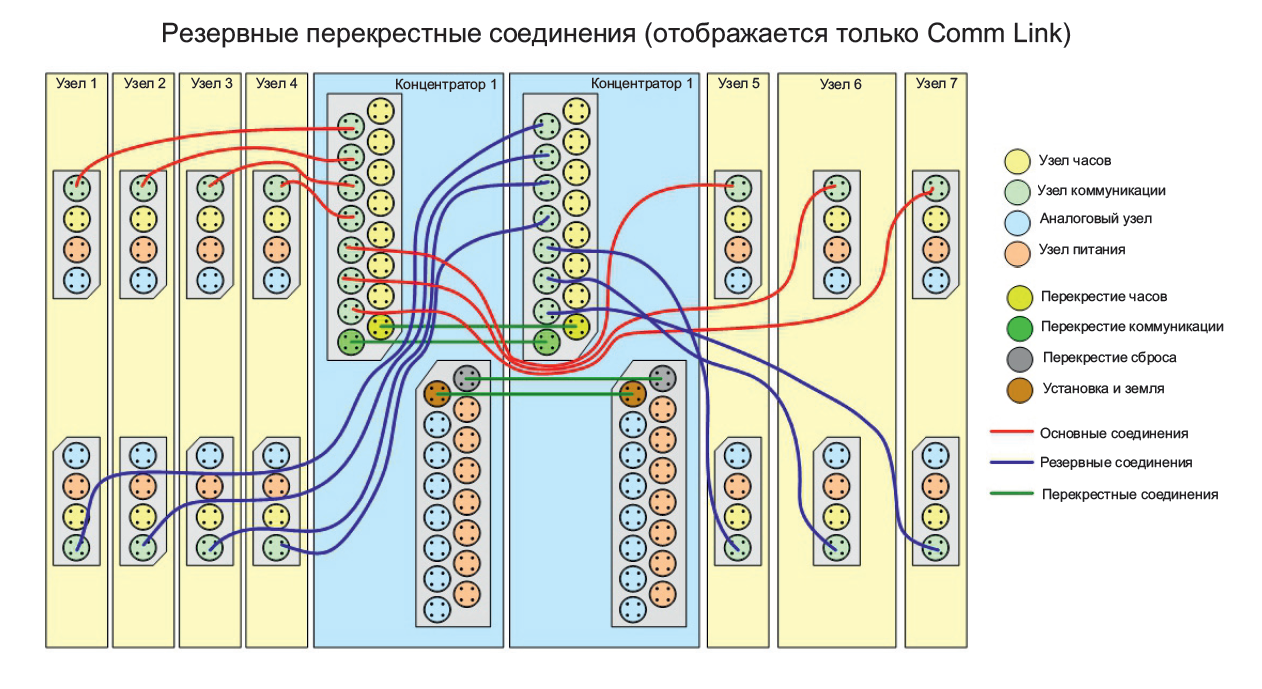

- Все узлы (Node) взаимодействуют с концентратором (Hub) одновременно через полнодуплексный интерфейс.

- Все соединения выполняются через выделенный, изолированный от неисправностей дифференциальный интерфейс. Нет общих соединений!

Предлагаемый функционал системы SpaceAGE Bus

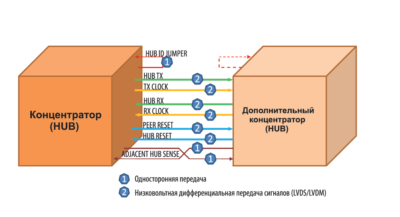

Рис. 6. Соединение двух концентраторов (Hub-Hub)

Данные:- последовательная связь концентратора и узла:

- скорость передачи данных на канал 1 кбит/с — 3,125 Гбит/с (настраивается и программируется пользователем),

- дифференциальные пары для полнодуплексных операций,

- несколько потоков: HUB может одновременно общаться более чем с одним узлом,

- обмен данными HUB-HUB,

- гибкие протоколы передачи данных, такие как SpaceWire, SpaceFibre, PCI Express и т. д. — все они могут сосуществовать в одной системе,

- муфта переменного тока для лучшей защиты от синфазной помехи.

- последовательная связь концентратора и узла:

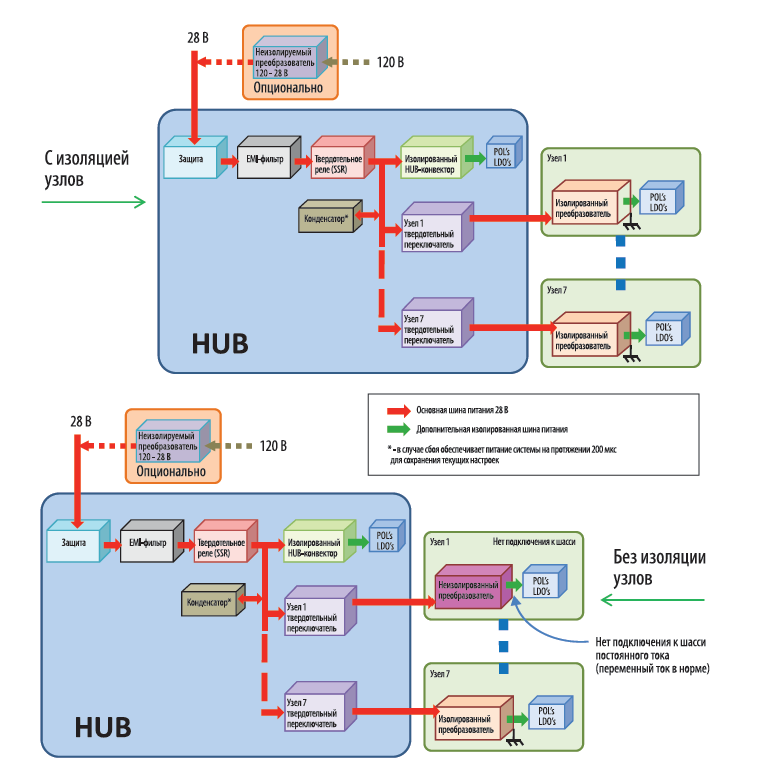

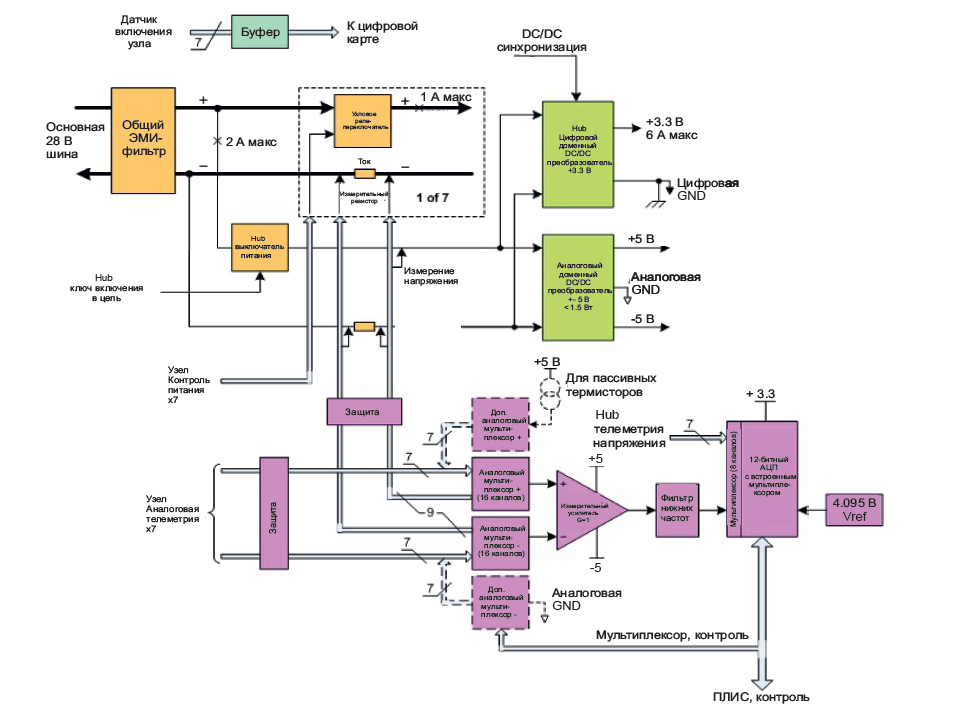

- Питание:

- 28-В шина с переключением питания от концентратора:

- среднеквадратичная мощность до 20–30 Вт на узел,

- электрическая изоляция между концентраторами и узлами,

- горячее подключение/отключение для узлов и концентраторов без нарушения работы других компонентов системы,

- возможность работать напрямую с напряжением питания 120 В.

- 28-В шина с переключением питания от концентратора:

- Часы:

- индивидуальное распределение от концентратора к каждому узлу:

- программируемое пользователем распределение для синхронизации событий,

- синхронизация частоты источников питания.

- индивидуальное распределение от концентратора к каждому узлу:

- Аналоговая телеметрия:

- HUB будет обрабатывать всю телеметрию узлов (с точностью 0,1%), узел должен иметь:

- либо дифференциальный мультиплексор для аналоговых сигналов узлов (с точностью до 0,1%),

- либо термистор, если наличие аналоговой схемы на узле нежелательно.

- HUB будет обрабатывать всю телеметрию узлов (с точностью 0,1%), узел должен иметь:

- Дополнительно:

- упростить контроль узлов концентратором:

- независимый сброс для каждого модуля,

- одночастотная синхронизация мощности,

- горячее подключение/отключение каждого модуля.

- упростить контроль узлов концентратором:

Соединение концентратора и узла

- Для передачи данных по основному функционалу требуется всего 16 соединений на узел.

- Если требуется резервирование — узел получит дополнительный набор проводов от концентратора.

Соединение двух концентраторов (HUB-HUB)

- Для обмена данными по основному функционалу требуется всего 16 соединений на концентратор.

Распределение питания шины SpaceAGE

Рис. 7. Схема распределения питания SpaceAGE

Краткое описание системы SpaceAGE

- Простота реализации:

- простой интерфейс с точки зрения электроники:

- только 16 соединителей на канал, которые способны удовлетворить требования для 90% и более миссий;

- простой механический интерфейс:

- необходимо определение местоположения только разъемов,

- нет ограничений по ширине модуля.

- простой интерфейс с точки зрения электроники:

- Упрощенная совместимость оборудования разных производителей:

- отсутствие пользовательских функций для стандартных задних разъемов.

- Повышенная пропускная способность на уровне подсистемы:

- последовательные пересылки обеспечивают более высокую скорость передачи данных;

- двойная скорость обработки/передачи, когда подключены два модуля HUB.

- Функции пользователя:

- передняя и верхняя поверхности зарезервированы для пользовательских разъемов;

- установка нескольких карт на модуль.

- Уменьшение массы и объема по сравнению с традиционным подходом.

- Превосходный теплообмен:

- устранение клиновых замков: прямой контакт между платами и корпусом модуля;

- большая площадь контакта корпуса модуля и шины.

- Защита от ЭМИ/ЭМС:

- 100%-ное экранирование от электромагнитных помех;

- низкий уровень шума благодаря возможности полной синхронизации всех устройств.

- Надежность системы:

- одиночная передача;

- или двойное независимое резервирование;

- или система перекрестного резервирования.

- Широкий спектр применения:

- может использоваться для миссий с участием человека или роботов.

Требования к контактам и разъемам

- Минимальное количество контактов: 16, с возможностью расширения.

- Соединители: сечение провода питания до AWG # 24.

- Импеданс: дифференциальное сопротивление 100 Ом.

- Высокая скорость работы: до 4 Гбит/с.

- Экранирование: полная защита от ЭМИ.

- Соединение:

- простое соединение;

- защита соединенного контакта от внешней среды.

- Материал: нет вакуумной дегазации, работа в невесомости.

- Форма: прямоугольные для удобства использования.

Предлагаемый тип разъема

Рис. 8. Пример разъема

Пример разъема от компании Sabritec (Smiths Interconnect) с квадраксиальными вставками показан на рис. 8.

Предлагаются 4- (как на рисунке) и 16-контактные разъемы.

Предлагаемое назначение сигналов

Смотри табл. 1.

Таблица 1.

Предлагаемое назначение сигналов для SpaceAGE

Группа | Подгруппа | Функция | Номер вывода | Соединение с узлом | Направление передачи | Соединение | Резервный концентратор (HUB B) | Примечание |

Концентратор-узел (28 контактов из 32 для подключения 7 узлов) | Цифровой сигнал | Последовательная передача | 1 | RX+ | <- | TX+ |

| Дуплексная связь. Контакты 1–3 и 2–4 обеспечивают сопротивление 100 Ом

|

2 | TX+ | -> | RX+ |

| ||||

3 | RX– | <- | TX- |

| ||||

4 | TX– | -> | RX- |

| ||||

Часы и сброс | 1 | Clock_in+ | <- | Clock_out+ |

| Функция часов определяется узлом пользователя. Узел может быть сброшен индивидуально с помощью Hub | ||

2 | Reset_in+ | <- | Reset_out+ |

| ||||

3 | Clock_in– | <- | Clock_out– |

| ||||

4 | Reset_in– | <- | Reset_out– |

| ||||

Питание и аналоговый сигнал | Питание | 1 | Питание узла (power node) | <- | Питание узла |

| До 1,5 А при 28 В узла; синхронизация DC/DC составляет 200–800 кГц, часы 5 В | |

2 | Обратный провод питания (power return) | <- | Обратный провод |

| ||||

3 | DC/DC-синхронизация входов (DC/DC_Sync_in) | <- | DC/DC-синхронизация выходов |

| ||||

4 | Сбой питания (power fail) | <- | Сбой питания |

| ||||

Телеметрия | 1 | Analog_out+ | -> | Analog_in+ |

| Каждый узел может иметь 4–16 слотов аналоговой телеметрии или 1 пассивный термодатчик; датчик сообщает Hub, если узел подключен и защищен | ||

2 | Analog_out– | -> | Analog_in– |

| ||||

3 | Sense_out+ | -> | Sense_in+ |

| ||||

4 | Sense_out– | -> | Sense_in– |

| ||||

Кроссоверная шина Hub – Hub (4 вставки для дополнительного концентратора | Цифровой сигнал | Перекрестная связь | 1 |

|

| X_TX+ | X_TX+ | Дуплекс-перекрестная посылка. Контакты 1–3 и 2–4 обеспечивают сопротивление 100 Ом |

2 |

|

| X_Clock_out+ | X_Clock_out+ | ||||

3 |

|

| X_TX- | X_TX- | ||||

4 |

|

| X_Clock_out- | X_Clock_out- | ||||

Перекрестные часы | 1 |

|

| X_RX+ | X_RX+ | Позволяет обоим концентраторам совместно использовать общие часы | ||

2 |

|

| X_Clock_in+ | X_Clock_in+ | ||||

3 |

|

| X_RX– | X_RX– | ||||

4 |

|

| X_Clock_in– | X_Clock_in– | ||||

Сброс и настройка | Перекрестный сброс | 1 |

|

| X_Reset_out+ | X_Reset_out+ | X_Reset позволяет каждому концентратору сбросить свой равноправный концентратор либо по команде, либо по причине отсутствия связи в течение периода времени TBD | |

2 |

|

| Peer_Hub_out | Peer_Hub_out | ||||

3 |

|

| X_Reset_out– | X_Reset_out– | ||||

4 |

|

| Config_out | Config_out | ||||

Конфигурация «ведущий – | 1 |

|

| X_Reset_in+ | X_Reset_in+ | Peer_Hub сообщает каждому Hub о статусе сопряженного Hub | ||

2 |

|

| Case GND | Case GND | ||||

3 |

|

| X_Reset_in– | X_Reset_in– | Master Hub (A) — без перемычки, Slave (B) — с внешней перемычкой | |||

4 |

|

| Case GND | Case GND |

Пример предлагаемого подключения

Рис. 9. Пример предлагаемой схемы подключения системы с двумя концентраторами

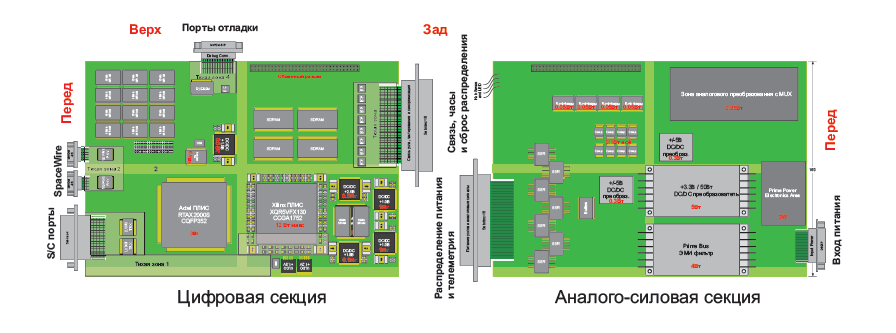

Предлагаемая архитектура HUB (цифровая секция)

Рис. 10. Пример предлагаемой архитектуры концентратора (цифровая часть)

Предлагаемые порты связи для концентратора

Рис. 11. Предлагаемы порты концентратора (Hub) для связи

Преимущества предлагаемой архитектуры портов концентратора

Таблица 2.

Описание портов концентратора

| Заднаяя часть | Передняя часть | Верхняя часть |

Количество портов | 8: 7 узлов (универсальных) | 6: 4 универсальных | 2 универсальных |

Физический интерфейс | Буферизованные LVDS или CML SerDes | Буферизованные LVDS | |

Дуплекс | Полный | ||

Диапазон скоростей | 1 кбит/с — 3,125 Гбит/с (до 100 Мбит/с для SpW) | 10–100 Мбит/с | |

Дополнительные часы синхронизации | Да | Нет | |

Протокол | Синхронизация любого типа или асинхронность | Любой асинхронный протокол + SpW | Асинхронный |

Переконфигурация | Да | Да (кроме SpW) | Да |

Состояние, когда | Hi-Z | ||

Многопунктовое использование сети | Нет | Возможно | Нет |

Предложенная архитектура HUB (аналоговая секция TLM & Power)

Рис. 12. Пример предлагаемой архитектуры концентратора (аналоговая часть)

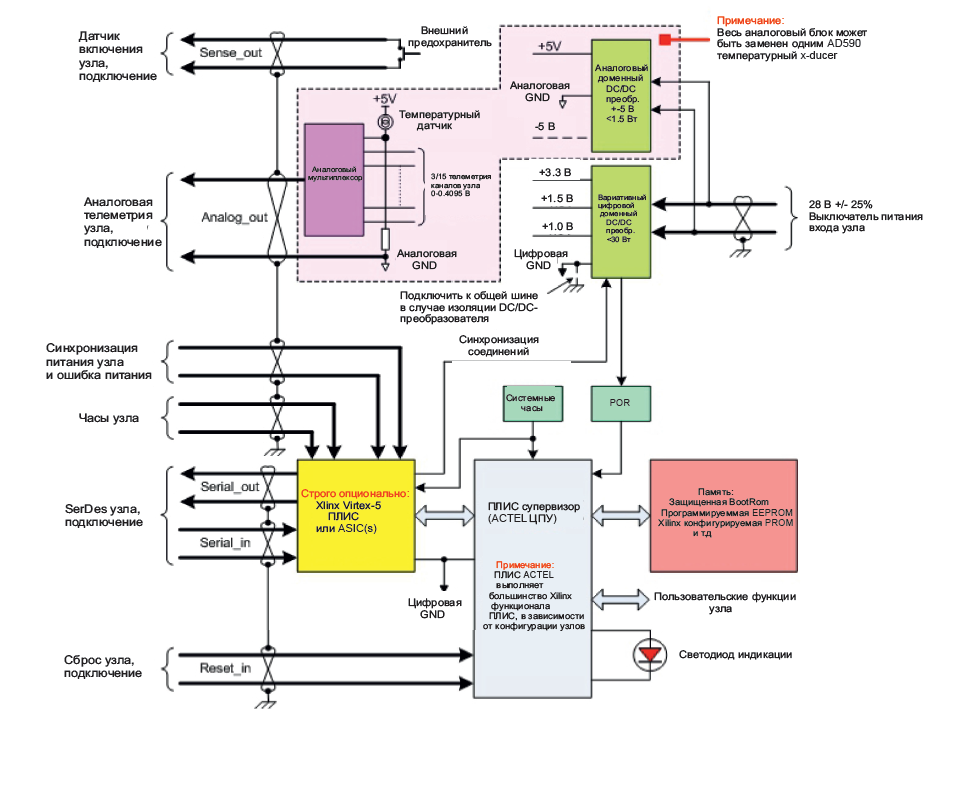

Предлагаемая архитектура узла

Рис. 13. Предлагаемая архитектура узла

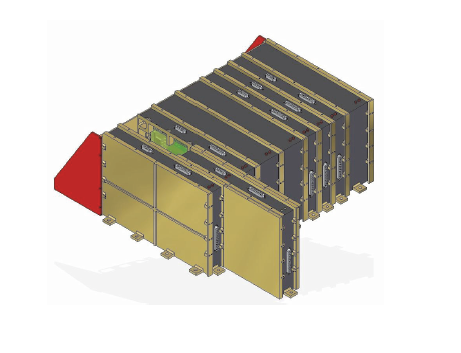

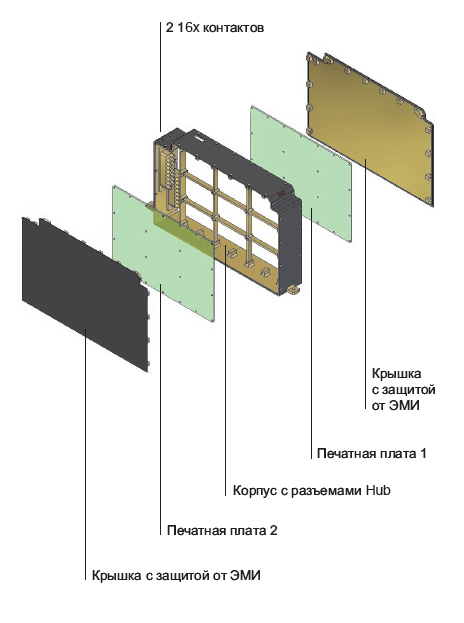

Вид системы в сборе

Рис. 14. Вид предлагаемого решения в сборе

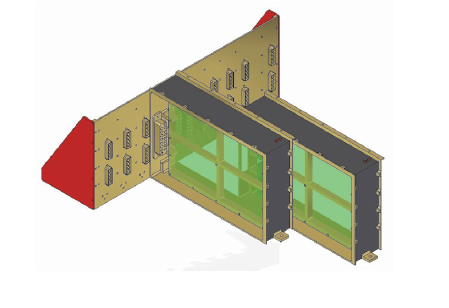

Вид без внешней части корпуса

Рис. 15. Вид предлагаемого решения без внешних стенок корпуса

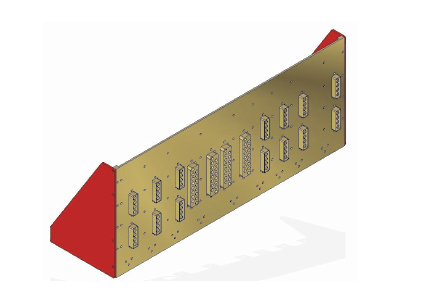

Передняя сторона объединительной стенки

Рис. 16. Вид на переднюю часть с разъемами

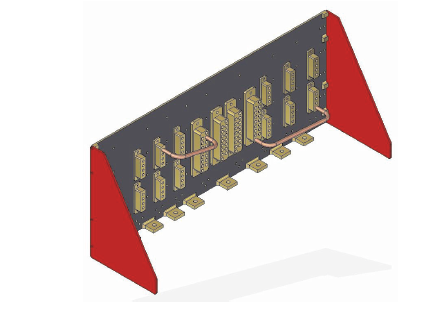

Задняя сторона объединительной стенки

Рис. 17. Вид на заднюю часть с разъемами

Вид сборки решения с двумя платами

Рис. 18. Предлагаемый вариант сборки с двумя платами

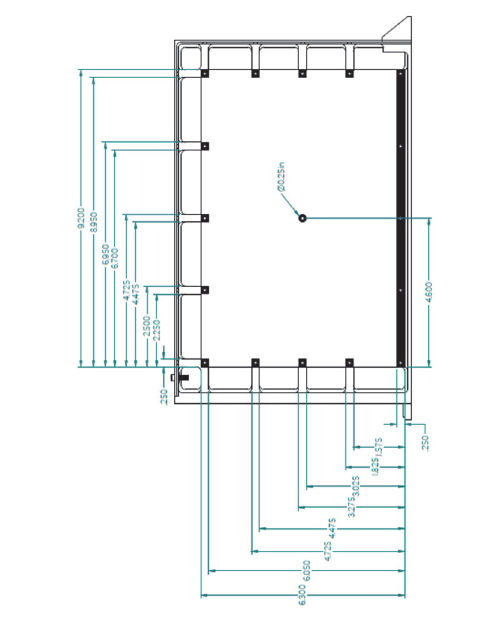

Рекомендуемые размеры концентратора (Hub)

Рис. 19. Размеры концентратора

Модели концентратора предлагаемого решения

Рис.20. Модели концентратора предлагаемого решения

Таблица 3.

Сравнение параметров традиционной шины и предлагаемого решения

Функция | Традиционная шина | Предлагаемое решение |

Интерфейс | Параллельный | Последовательный |

Обмен данными | Полудуплекс | Дуплекс |

Метод обмена данными | Синхронный | Асинхронный |

Согласование сопротивлений | Невозможно | Возможно |

Использование шины | Один поток | Несколько независимых потоков |

Поток данных | Одиночный | Одиночный, двойной, перекрестный |

Распределение питания | Несколько входов напряжений | Одно напряжение |

Ток шины | От среднего до очень высокого | От низкого до очень низкого |

Допуск отклонения общего напряжения | Низкий (100 мВ) | Высокий (несколько вольт) |

Организация изоляции между картами | Очень сложно/невозможно | Возможно и очень просто |

Горячее подключение/отключение | Невозможно | Возможно и очень просто |

Системная телеметрия | Не определено | Стандарт: аналоговый и цифровой |

Защита от ЭМИ | Отсутствует | Полностью экранированный |

Распределение частоты | Единственная высокая частота | Несколько пользовательских частот |

Требования к тактированию | Высокие | Низкие |

Контактные штыри на карте | Несколько сотен | 16 на узел плюс шина |

Интерфейс шины | PCB | Harness |

Пользовательские разъемы | Только лицевая часть | Лицевая и верхняя части |

Сборка печатной платы | Одна сторона с ограничением | Двусторонние, |

Сложность установки карты | Требуется среднее или высокое усилие | Низкое |

Соединение разъемов и контакторов | Простое | Простое, металлический корпус |

Защита соединенного контакта от внешней среды | Да | Да |

Расстояние между картами или модулями | 20–25 мм | Ограничено только скоростью передачи |

Заключение

Предложенная в статье архитектура построения сигнальных шин и самого узла несет в себе множество преимуществ по сравнению с традиционной. Успех новой архитектуры позволит сократить затраты на NRE, упростить и стандартизировать электрические и механические интерфейсы, а также получить более высокие скорости обмена данными в системе.